Hinter diesem Titel stehe eine wahre Geschichte, erzählte Professor Christian Gerloff. Er habe einen Patienten kennengelernt, der gebeugt ging und dessen Rückenschmerzen zunächst mit Spritzen behandelt worden seien. Als die nicht halfen, habe man ihn operiert, damit er aufrecht ginge. Doch auch das half nicht. Erst dann erkannten Mediziner, dass die Gangstörung und die Rückschmerzen Symptome eines Parkinson Syndroms waren. Jetzt konnten die Ärzte helfen. „Denn Parkinson kann man sehr gut behandeln“, betonte der Direktor der Neurologischen Klinik.

Vor der Therapie steht die Diagnose. Diese ist in einem frühen Stadium oft schwierig. Abnehmender Geruchssinn, einseitige Muskelschmerzen, unruhiger Schlaf, Darmträgheit, grundlose Stimmungsschwankungen oder eine Verkleinerung der Handschrift können Hinweise sein. Meist hegen die Menschen erst Verdacht, an Parkinson erkrankt zu sein, wenn ein Zittern in Ruhe oder Muskelstarre auftreten, Bewegungen sich verlangsamen oder die aufrechte Körperhaltung instabil wird. Doch dann sind dann bereits mehr als 60 Prozent der Nervenzellen im Gehirn, die den Botenstoff Dopamin produzieren, abgestorben. Dopamin ist wichtig, wie der Neurologe erläuterte, um Bewegungen zu koordinieren und fein abstimmen zu können. Bei Morbus Parkinson liegt immer ein Dopamin-Mangel vor, dieser muss ersetzt werden.

„Bei 80 Prozent der Patientinnen und Patienten reicht es völlig aus, gut zuzuhören und gründlich zu untersuchen“, sagte der Mediziner. Nur bei 20 Prozent bedarf es weiterer Diagnostik. Dann kann ein MRT vom Kopf, ein umfassender Laborcheck und ein Dopamin-Test nötig sein. Eine Untersuchung des Hirnstoffwechsels mit einer PET sei dabei erst sinnvoll, wenn alle anderen Untersuchungen durchgeführt worden sind.

„Um einen Menschen mit Parkinson dann gut zu behandeln, braucht es ein Team, in dem unterschiedliche Expertise vereint ist“, betonte Professor Gerloff. Denn Parkinson ist eine Krankheit, die die Menschen auf unterschiedlichen Ebenen herausfordert. Neben einer guten medikamentösen Behandlung, die den Dopamin-Mangel kompensiert, bedarf es der Bewegungstherapie, der Physiotherapie, der Logopädie, der Ergotherapie. Aber auch Ernährungsberatung, Psychotherapie oder Neuropsychologie können sinnvoll sein.

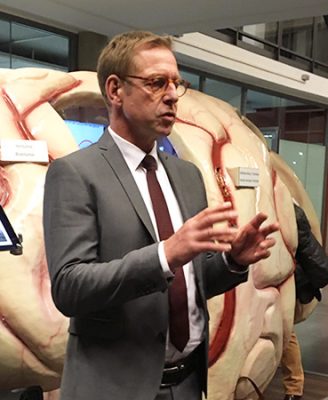

Seit mehreren Jahren steht ergänzend zur medikamentösen Therapie die Tiefe Hirnstimulation als anerkannte Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung. „Wir prüfen genau, wer für diesen operativen Eingriff in Frage kommt“, betonte Professor Gerloff. Wie dieser abläuft und was sich verändert, das konnten die Besucherinnen und Besucher am begehbaren Gehirn auf dem „Markt der Gesundheit“ erfahren, der im Anschluss an den Vortrag standfand. Sie konnten zudem ihren Geruchssinn testen, einen Gangtest machen, an einer Tremoranalyse teilnehmen, Tanztherapie praktisch erleben, sich über Physio- und Ergotherapie, über Logopädie und Neuropsychologie sowie über Stressmanagement und Ernährung informieren. Die mehr als 350 Besucherinnen und Besucher taten, was Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks in ihrer Eröffnungsrede für die 2. Staffel der Gesundheitsakademie UKE geraten hatte: Sie stellten den Expertinnen und Experten auf dem Markt der Gesundheit viele Fragen und experimentierten freudig mit. (ang)